Ангиопатия сетчатки

Ангиопатия сетчатки глаза – это поражение сосудов, находящихся на глазном дне. Патология длительное время протекает бессимптомно. Без лечения она неизбежно становится причиной кровоизлияния в сетчатку и ее отслойки. Состояние сопровождается резким ухудшением зрения вплоть до полной и необратимой слепоты. Лечение производится как консервативным, так и хирургическим путем.

Общая информация

Под термином «ангиопатия сетчатки» или «ретинопатия» скрывается множество заболеваний, которые сопровождаются специфическими изменениями на глазном дне. Поражение может носить как первичный, так и вторичный характер. Вне зависимости от причины развития патология протекает по однотипному сценарию.

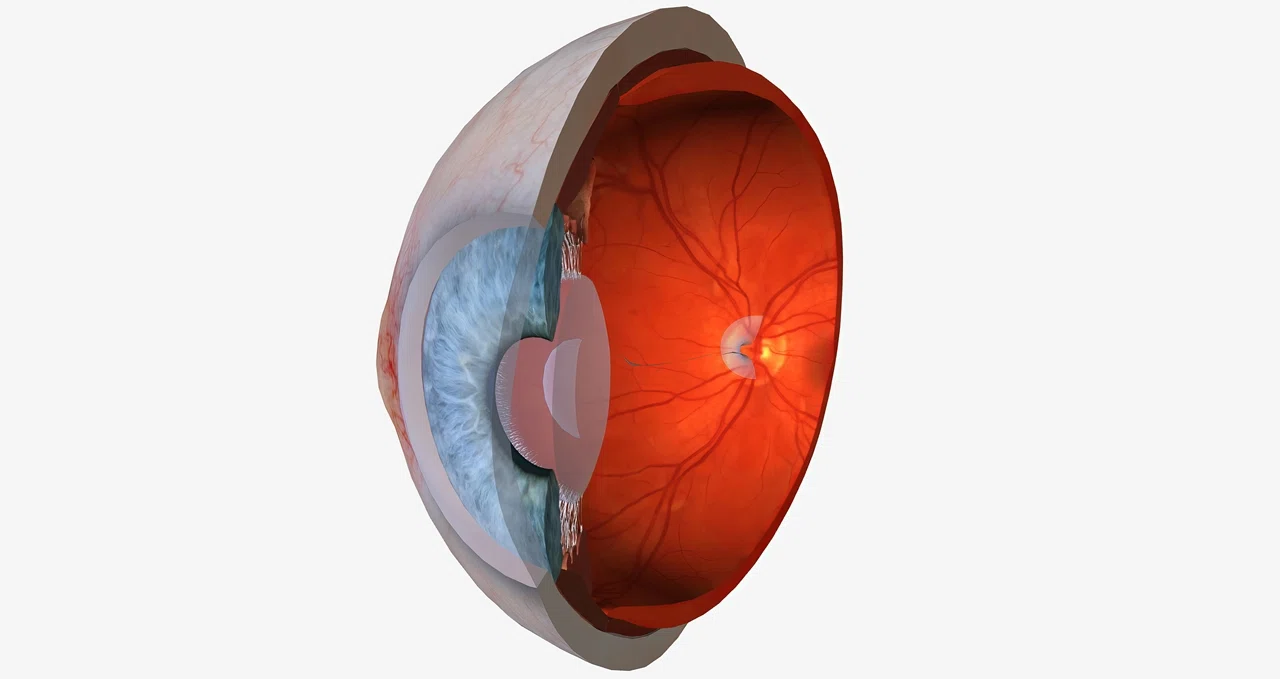

Сетчатка представляет собой слой светочувствительных клеток, которые способны воспринимать световые волны и трансформировать их в нервные импульсы. В дальнейшем они идут в головной мозг, где обрабатываются. В результате человек видит изображение. Под сетчаткой находится сосудистая оболочка – сеть мелких артерий, вен и капилляров, которые обеспечивают питание клеток, снабжение их кислородом, выведение углекислого газа и продуктов обмена веществ. В норме сетчатка плотно прилежит к сосудистой оболочке, а с ее внешней стороны находится стекловидное тело.

Причины развития ангиопатии сетчатки

В большинстве случаев ангиопатия носит вторичный характер. Она является следствием системных изменений в организме. Наиболее распространенными причинами патологии называют:

- атеросклероз: нарушение проходимости сосудов из-за отложения в них холестериновых бляшек;

- артериальная гипертензия или гипотензия;

- сахарный диабет;

- повышение внутричерепного давления;

- травмы головы, шеи, грудной клетки;

- тяжелые формы близорукости;

- аутоиммунные процессы;

- аллергические реакции;

- болезни крови: лейкозы, анемии;

- повышенная склонность к образованию тромбов;

- хронические патологии сердца;

- шейный остеохондроз;

- нарушение регуляции тонуса сосудов, обусловленные поражением нервной системы;

- недоношенность.

К числу факторов, повышающих риск развития ангиопатии сетчатки, относят пожилой возраст, беременность, курение, злоупотребление спиртными напитками, постоянные контакты с токсичными веществами, проживание в регионе с неблагоприятной экологической обстановкой. Кроме того, предрасположенность ко многим заболеваниям передается по наследству. Также существуют некоторые виды ангиопатий, причины которых пока не удалось определить.

Классификация

При выборе тактики лечения пациента важное значение имеет определение типа ангиопатии в зависимости от ее происхождения. Выделяют врожденные (первичные) и приобретенные (вторичные) разновидности. К первым относятся патологии, которые формируются в процессе внутриутробного развития и проявляются у ребенка вскоре после рождения. К этой категории относят наружную экссудативную, острую заднюю многофокусную и центральную серозную формы.

Вторичная ангиопатия возникает как осложнение заболеваний или травм. Выделяют следующие виды патологии:

- диабетическая: развивается у пациентов с сахарным диабетом 1 или 2 типа; в свою очередь, делится на непролиферативную и пролиферативную;

- гипертоническая: связана с постоянным или эпизодическим повышением артериального давления;

- гипотоническая: обусловлена хроническим кислородным голоданием на фоне пониженного давления крови;

- геморрагическая: связана с избыточной кровоточивостью и кровоизлияниями в сетчатку (например, на фоне снижения количества тромбоцитов в крови);

- травматическая: является следствием травм головы, шеи, грудной клетки;

- ретинопатия недоношенных: поражение сетчатки, связанное с незрелостью ее сосудов; возникает у малышей, родившихся раньше срока;

- юношеская: диагностируется у молодых пациентов на фоне врожденных сосудистых нарушений.

Самыми частыми причинами ангиопатии сетчатки обоих глаз у взрослых людей являются гипертония и сахарный диабет. У детей на первое место выходят врожденные факторы, а также нарушения, связанные с недоношенностью.

Офтальмологи выделяют три степени гипертонической ангиопатии сетчатки, характеризующиеся специфическими изменениями на глазном дне.

- Начальная. Происходит уменьшение диаметра мелких артерий, утолщение их стенок. В области пересечения с венами отмечается их сужение (артериовенозные перекресты).

- Умеренная. Сосуды становятся извилистыми, визуализируются участки сужения и расширения, тромбозы и кровоизлияния. Глазное дно приобретает бледный оттенок.

- Тяжелая или злокачественная. Сосудистые изменения сильно выражены, на сетчатке визуализируются бледные пятна, участки кровоизлияний, иногда – отслойки. Также происходит заметный отек диска зрительного нерва.

Патогенез ангиопатии сетчатки

В основе развития ангиопатии сетчатки лежит нарушение кровоснабжения оболочки. В результате ткани не получают достаточного количества кислорода и питания. На фоне гипоксии выделяются специфические вещества, провоцирующие рост кровеносных сосудов. Новые капилляры имеют аномальное строение – их стенка слишком тонкая. Жидкая часть крови выходит за пределы сосуда, вызывая отек.

Со временем капилляры рвутся, образуются очаги кровоизлияния. Из-за них сетчатка отслаивается от сосудистой оболочки. Связь между слоями нарушается. Пораженный фрагмент теряет способность воспринимать световые лучи. В этой области поля зрения появляется слепое пятно – скотома. Его размер напрямую зависит от площади отслойки. При тотальном процессе человек теряет зрение полностью.

В некоторых случаях кровоизлияния из поврежденных капилляров могут повредить не только саму сетчатку, но и стекловидное тело. Это приводит к появлению спаек между ним и светочувствительными клетками, а также к последующему рубцеванию. При уменьшении размеров стекловидного тела происходит тракция (натяжение) сетчатки. Если не остановить этот процесс, в области спайки возникают отслойки и разрывы.

Разные формы ангиопатии могут иметь специфические особенности развития.

Диабетическая

В основе патогенеза лежит повышение проницаемости капилляров за счет токсического действия избытка глюкозы. Это приводит к локальным отекам тканей и сгущению крови за счет активации ее свертываемости. В результате часть сосудов закупоривается тромбами, появляются аневризмы (расширения стенок). Каскад патологических процессов приводит к кислородному голоданию тканей, росту аномальных капилляров, макулярному отеку.

Гипертоническая

Повышение артериального давления приводит к избыточному расширению сосудов и утолщению их стенок, а также сдавлению вен в области их пересечения с артериями. В результате происходят точечные кровоизлияния и микроинфаркты. Развивается кислородное голодание, отек сетчатки и диска зрительного нерва, а затем запускается цикл образования аномальных сосудов.

Гипотоническая

В основе патогенеза лежит хроническое снижение артериального давления. Это вызывает недостаточное снабжение тканей сетчатки кислородом, что приводит к типичным для гипоксии изменениям: формированию новых капилляров, отекам, кровоизлияниям.

Юношеская

Проблема возникает из-за нарушения работы внутренней выстилки сосудов (болезнь Илса). Это приводит к снижению эластичности стенок, воспалительным процессам и тромбозам. В результате у пациента развивается гипоксия сетчатки и последующие изменения.

Травматическая

Травматическая ангиопатия формируется на фоне механического повреждения сосудов сетчатки при травмах головы. Сходные изменения возникают и при поражении грудной клетки, шейного отдела позвоночника. В этом случае в основе патогенеза лежит резкое повышение внутричерепного давления, вызывающее разрыв капилляров сетчатки, либо сдавление артерий шеи, ухудшающее поступление крови к глазному дну.

Ангиопатия сетчатки при атеросклерозе

Патология обусловлена утолщением стенки артерий и артериол, а также снижением их эластичности. Это ухудшает приток кислорода и питательных веществ, провоцируя формирование новых капилляров. Спровоцированные отложением холестерина тромбозы усугубляют процесс.

Ангиопатия при заболеваниях шейного отдела позвоночника

Поражение связано с нарушением проходимости сосудов шеи из-за их сдавления на фоне костных деформаций, протрузий или грыж межпозвонковых дисков. В результате развивается хроническая гипоксия тканей глазного дна.

Ангиопатия сетчатки у недоношенных детей

Это тяжелая форма ангиопатии сетчатки у новорожденных детей, обусловленная незрелостью сосудистой и сетчатой оболочек глаза. Если ребенок появился на свет на сроке менее 35 недель и/или его масса тела не превышает 2500 г, артерии глазного дна не успевают полностью сформироваться. На фоне чрезмерного поступления кислорода в организм (в том числе при пребывании в кувезе или на ИВЛ) происходит быстрый рост хрупких капилляров, отек сетчатки и кровоизлияния под нее.

Ангиопатия во время беременности

Поражение сетчатки у будущей матери может быть обусловлено различными факторами: увеличением объема циркулирующей крови, нарушением обмена глюкозы (гестационный сахарный диабет), избыточной склонностью к тромбообразованию и/или высоким артериальным давлением.

Симптомы

Клинические признаки начальных стадий ангиопатии сетчатки отсутствуют. Пациент не испытывает никакого дискомфорта, острота зрения сохраняется в полном объеме. По мере прогрессирования патологических изменений появляется специфическая симптоматика:

- дискомфорт или ноющие боли в области глазных яблок; сначала возникают на фоне физического напряжения, повышения давления;

- ощущение пульсации в глазах (характерно для гипертонической ангиопатии);

- головные боли;

- сужение поля зрения с одной или нескольких сторон;

- появление слепого пятна, особенно хорошо заметного во время чтения, письма или работы за компьютером;

- затуманивание зрения, ощущение пелены перед глазами;

- плавающие мушки, круги, линии;

- прогрессирующее снижение остроты зрения;

- искажение контуров предметов.

Появление светящихся молний, вспышек, искр говорит о прогрессирующей отслойке сетчатки и требует немедленного обращения за медицинской помощью.

Осложнения

Наиболее грозным осложнением всех видов ангиопатии сетчатки является полная утрата зрения. Она происходит в результате отслойки оболочки и/или повреждения диска зрительного нерва на фоне его отека и последующей атрофии. Кроме того, патология сосудов может привести к вторичной глаукоме и катаракте, которые также значительно ухудшают зрительную функцию.

Диагностика

Основным способом диагностики всех видов ангиопатий сетчатки является комплексное офтальмологическое обследование, которое включает разнообразные методы оценки зрительной функции, изучение передних и глубоких структур глаза. Предварительно проводится сбор жалоб и анамнеза, которое в некоторых случаях позволяет заподозрить патологию сетчатки. Врач предполагает ангиопатию, когда пациент рассказывает о заболеваниях, которые могут спровоцировать это состояние (сахарный диабет, артериальная гипертензия и т.п.).

Офтальмологическое обследование начинается с оценки остроты зрения и рефракции (визометрия с помощью таблиц, авторефрактометрия), измерения полей зрения (периметрия). Затем оценивается величина внутриглазного давления (тонометрия) и начинается осмотр глазных структур с помощью щелевой лампы и специальных линз (офтальмоскопия, биомикроскопия глаза). Для получения максимально полной информации исследование глазного дна проводится в том числе при расширенном зрачке. Это улучшает обзор всех зон сетчатки.

При осмотре офтальмолог видит характерные для ангиопатии изменения: бледность тканей, отеки, кровоизлияния, патологические капилляры и т.п. Отслойки, если они есть, также хорошо заметны. Для получения еще более четкого изображения врач может выполнить фундус-фото (компьютерные снимки глазного дна). В дальнейшем они помогут следить за состоянием сетчатки в динамике.

Инструментальные обследования включают томографию (ОКТ) сетчатки, ангиографию, ультразвуковое сканирование. При наличии показаний проводится дополнительная диагностика, например, рентген глазницы. Когда ангиопатия носит вторичный характер, пациента направляют на обследование к профильным специалистам (кардиолог, гематолог, невролог, терапевт, эндокринолог и другие). Они назначают анализы крови, инструментальные обследования и подбирают индивидуальную схему лечения, направленную на купирование фоновой патологии.

Лечение ангиопатии сетчатки

Выбор метода лечения ангиопатии сетчатки глаза у взрослого или ребенка зависит от ее причины, стадии, степени повреждения сосудов, выраженности симптомов. Терапия всегда носит комплексный характер. В первую очередь, назначаются препараты для купирования фонового процесса:

- стабилизация артериального давления;

- понижение уровня глюкозы в сыворотке крови;

- уменьшение склонности к тромбообразованию;

- улучшение локального и общего обмена веществ;

- повышение качества кровообращения в капиллярах;

- устранение сосудистого спазма и т.п.

Эти препараты назначает профильный специалист. Если ангиопатия обнаружена на раннем этапе развития, мероприятий нередко оказывается достаточно для стабилизации состояния.

При заметных изменениях, росте патологических капилляров, на первый план выходит малоинвазивная терапия – интравитреальные инъекции. С помощью тонкой иглы врач вводит в стекловидное тело препараты, купирующие рост патологических сосудов. Существует несколько вариантов лекарственных средств, позволяющих подбирать их индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

При начавшейся отслойке или высоком ее риске проводится лазерная коагуляция сетчатки. С помощью направленного высокоинтенсивного излучения врач точечно спаивает оболочку с подлежащими тканями. Это не ухудшает зрение пациента и надежно предотвращает отслойку.

Если в результате ангиопатии появились спайки между сетчаткой и стекловидным телом, может потребоваться его удаление – витрэктомия. Через небольшой прокол врач аспирирует содержимое глазного яблока, а затем замещает его специальным газом или маслом. При необходимости операция дополняется лазерной коагуляцией сетчатки.

Перед назначением терапии врач подробно рассказывает пациенту, что такое ангиопатия сетчатки, чем опасна эта патология глаза для мужчины, женщины или ребенка, а также как ее лечить. Это помогает человеку осознать важность соблюдения рекомендаций и не отказываться от оперативного вмешательства, если оно необходимо.

Реабилитация

Интравитреальные инъекции, удаление стекловидного тела и коагуляция сетчатки проводятся амбулаторно. Чтобы минимизировать риск осложнений и как можно быстрее восстановиться после вмешательства, пациенту требуется:

- строго следовать рекомендациям врача, касающимся медикаментозного лечения, использовать капли, мази, таблетированные препараты;

- в первые дни не прикасаться к глазам руками, не пользоваться декоративной и уходовой косметикой, не спать лицом вниз, не допускать попадания воды в глаза;

- избегать физической нагрузки и поднятия тяжестей;

- не перегреваться, не посещать баню, сауну, пляжи и солярии, не принимать горячую ванну и душ.

Также важно регулярно приходить к врачу на осмотр. Специалист оценивает эффективность лечения, контролирует процессы заживления, убеждается в отсутствии осложнений.

Прогноз

Прогноз при ангиопатии сетчатки зависит от ее формы и своевременности медицинской помощи, а также от состояния организма пациента, в целом. Если человек вовремя пришел к офтальмологу, не отказался от терапии и строго соблюдал все рекомендации (касается не только лечения самой ретинопатии, но и устранения причинного заболевания) патологический процесс полностью купируется. Острота зрения становится выше, а риск осложнений снижается. При позднем обращении за помощью или отсутствии лечения прогнозы сомнительны, поскольку происходят необратимые процессы на глазном дне.

Профилактика

Наиболее эффективный способ профилактики ангиопатии сетчатки – полноценное лечение заболеваний, которые могут привести к повреждению сосудов. Человеку с гипертонией необходимо держать в пределах нормы уровень артериального давления, а страдающему сахарным диабетом – концентрацию глюкозы в крови. Для этого важно регулярно посещать профильного специалиста и следовать всем его рекомендациям.

Общими мерами профилактики также являются:

- соблюдение техники безопасности при занятиях травмоопасными видами спорта и при работе на вредном производстве;

- ведение здорового образа жизни, недопущение ожирения и гиподинамии, отказ от вредных привычек;

- оптимизация зрительной нагрузки, регулярные перерывы при работе за компьютером;

- полноценная коррекция зрения при нарушениях рефракции.

Беременным женщинам необходимо строго следовать рекомендациям врача, не отказываться от госпитализаций при угрозе прерывания, минимизировать риск преждевременных родов.

Важнейшее значение имеют регулярные профилактические осмотры у офтальмолога. Даже при отсутствии факторов риска и проблем со зрением обследование должно проводиться не реже раза в год. У людей с фоновыми заболеваниями график скринингов составляется в индивидуальном порядке в зависимости от клинической ситуации. Поскольку симптомы ангиопатии сетчатки глаза изначально отсутствуют, только офтальмолог может выявить ее на ранней стадии развития и устранить.